«Сказкотворение»: от маленьких писателей к большим читателям

Разбираемся, как детское сочинительство формирует предпосылки грамотности и почему оно так редко встречается в детских садах

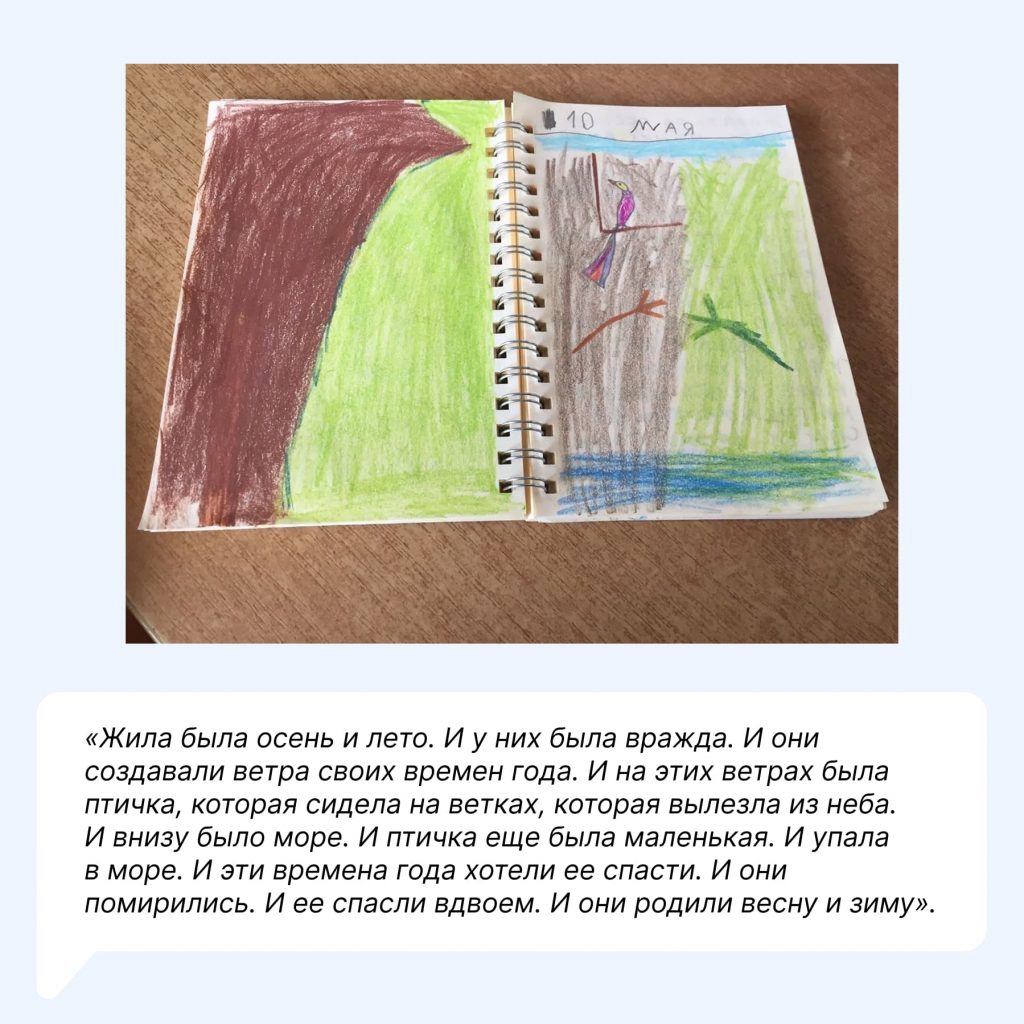

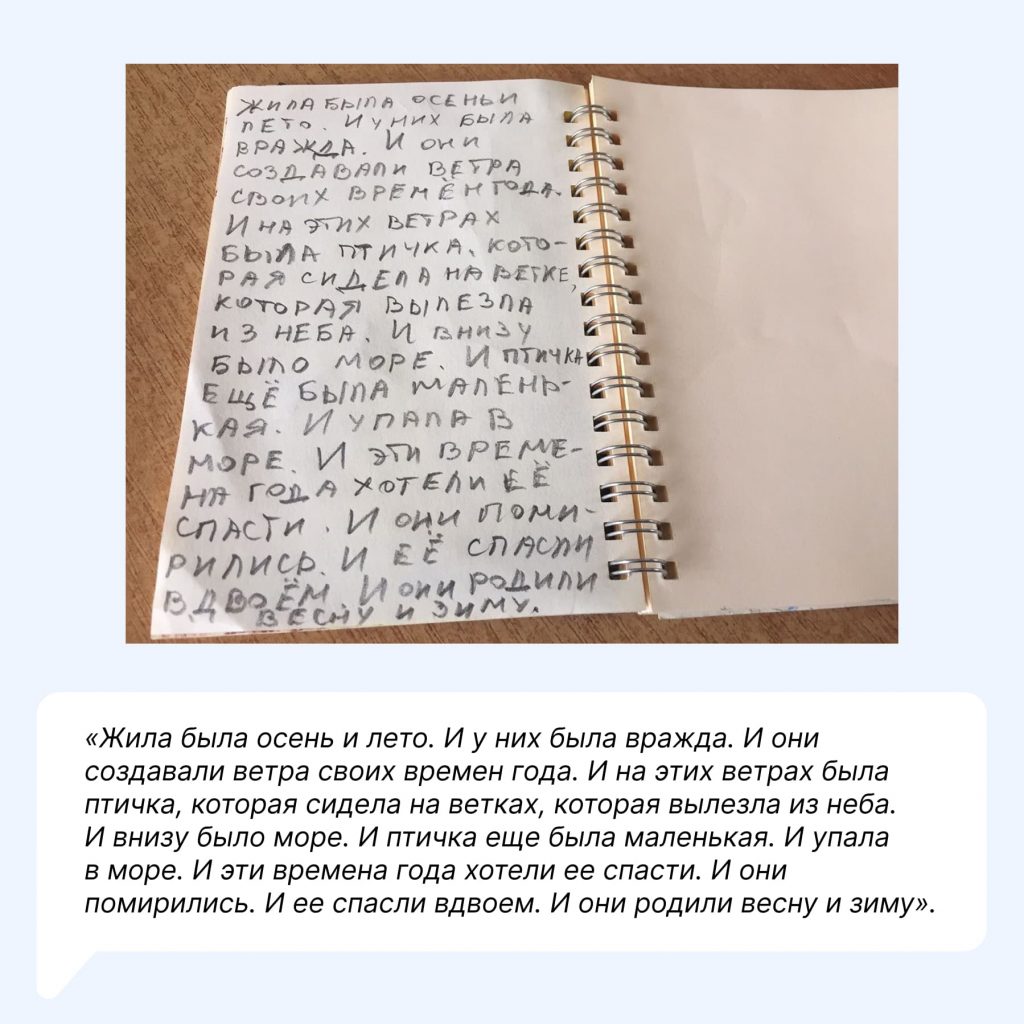

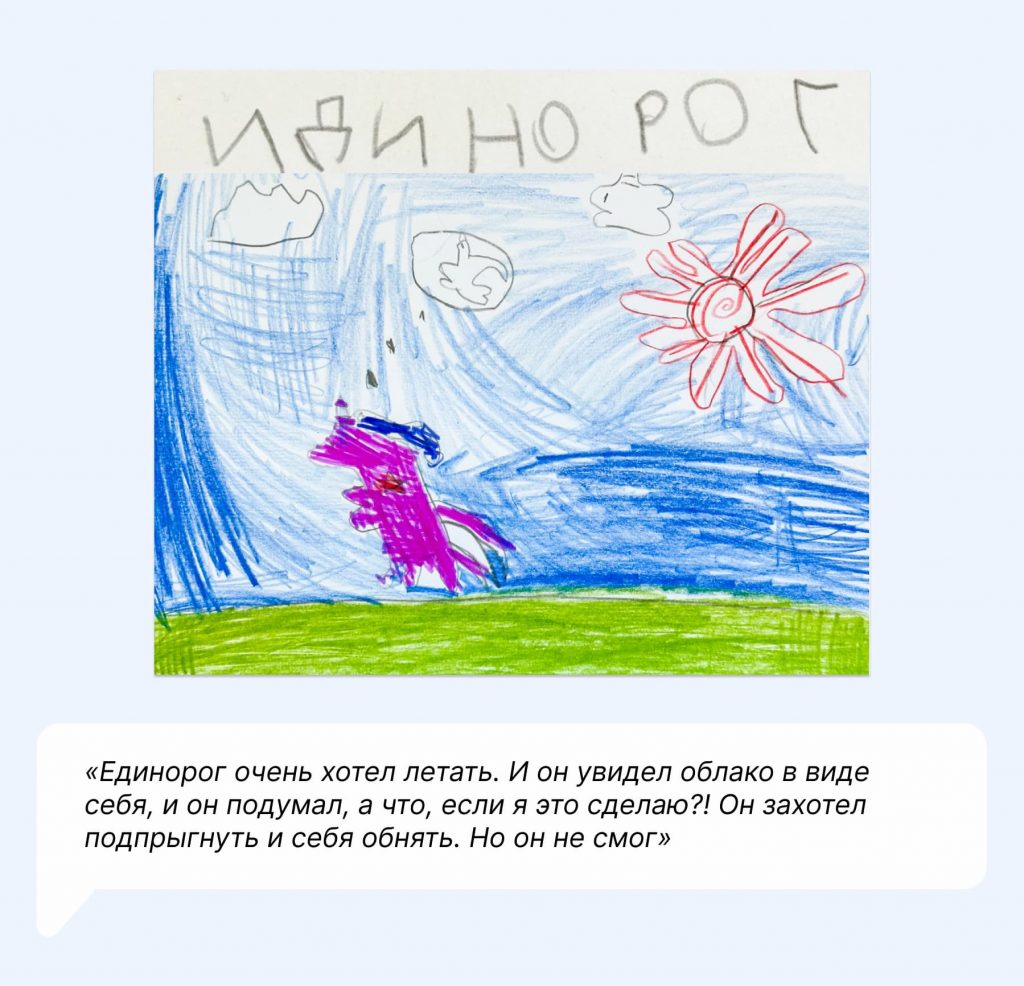

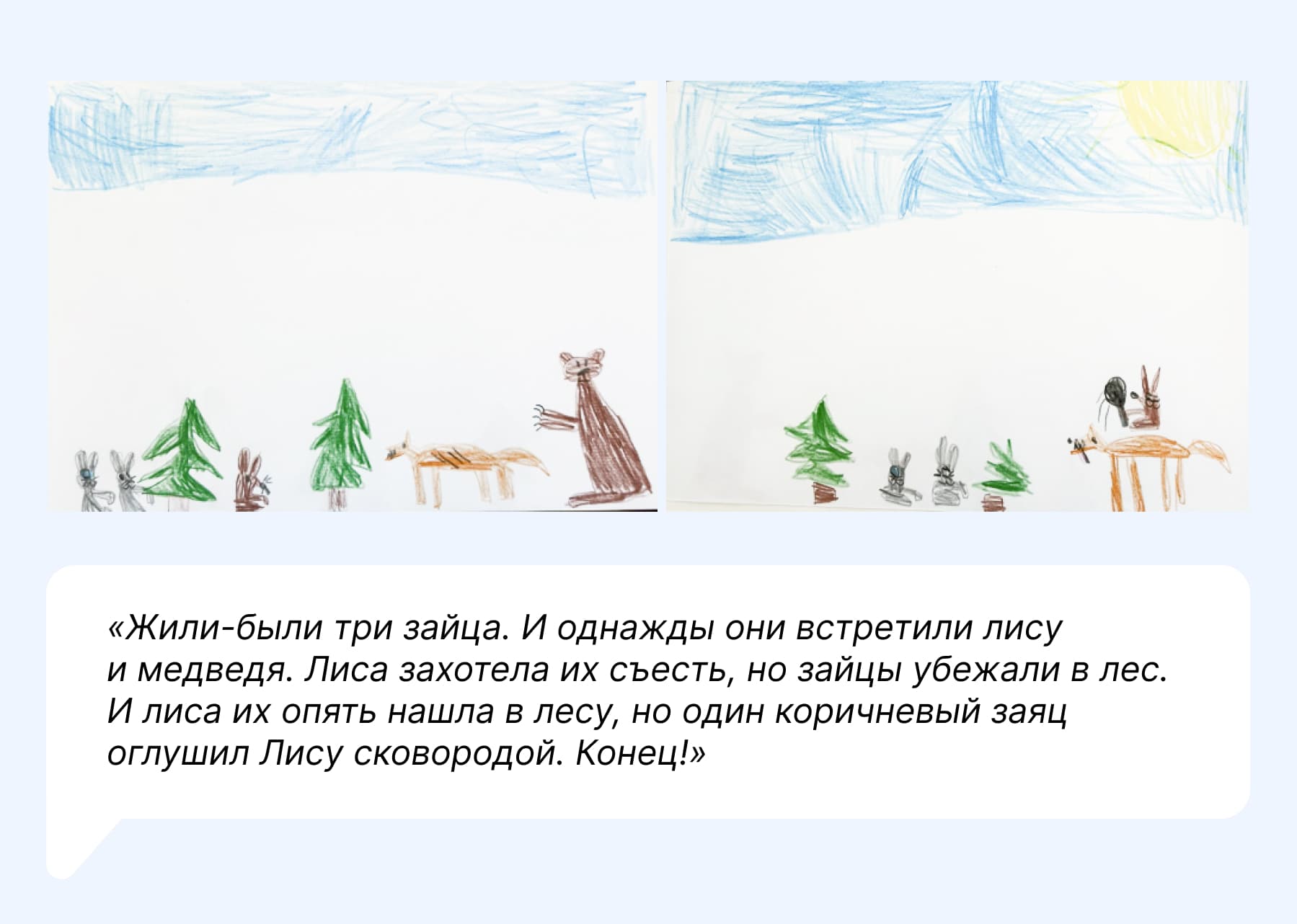

«Это клетчатый мир. У него всё в клетках. Даже солнце. Но жители выбрались из этих клеток — протиснулись через решетки. И клетки остались стоять одни. И солнце стало не клеточным», — в этой детской истории, рассказанной пятилетним человеком, не только захватывающий сюжет, но и яркая метафора. Детские сказки — способ осмыслить происходящие события и даже «пересочинить» их, придумав новые решения.

Но, несмотря на значение сочинительства для развития ребенка, в детских садах эта практика встречается довольно редко. Почему так происходит? Что мешает взрослым ее поддерживать? Об этом рассказали сотрудники лаборатории развития ребенка НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Ольга Шиян и Екатерина Стародубцева.

Из материала вы узнаете:

» Как и когда зародились практики детского сочинительства

» Зачем записывать детские истории

» Почему «сказкотворение» — редкость в детских садах

» Представления педагогов о формировании грамотности: исследование МГПУ

*В статье приведены истории, записанные педагогами детского сада школы № 734 им. Тубельского (Москва), детского сада № 56 (Кострома), АНОО «Новая Черноголовская школа» (Черноголовка).

Как и когда зародились практики детского сочинительства

В 1980–1990-х годах идея записывать детские истории почти одновременно возникла у педагогов-исследователей разных стран: США, Финляндии, Швеции и Дании, России.

Одной из первых подробно описала эту практику Вивиан Гасси Пейли в книге «Мальчик, который хотел быть вертолетом» (1990). В ее группе дети во время свободной деятельности могли продиктовать взрослому свою историю — по желанию, без принуждения. Записанные истории затем разыгрывались детьми в общем кругу.

Ключевой принцип Вивиан Пейли — разыгрывать истории в тот же день, когда они были записаны. Подготовка была минимальной — сцена обозначалась скотчем прямо на ковре, роли распределялись быстро, а текст превращался в представление, где «игрались» не только герои, но и предметы, пейзажи, явления: например, дети придумывали, как «внесколькером» показать высокую гору.

Эта модель — «рассказываем и играем истории» — получила распространение в США, Великобритании, Канаде, Швеции и других странах. Форматы могут различаться: где-то истории читают перед сном, где-то устраивают кукольный театр, собирают сказки в общую книжку или записывают в индивидуальные блокноты. Но неизменными остаются два принципа: сочинительство должно быть добровольным, а истории — записанными взрослым, а затем разыгранными или прослушанными вместе с другими детьми. В Финляндии эта практика получила обаятельное название «сказкотворение» (storycrafting).

О том, как эта практика реализуется в нашей стране, можно узнать в интервью с педагогами, которые поддерживают сочинительство в своих группах: пример 1, пример 2, пример 3.

Зачем записывать детские истории

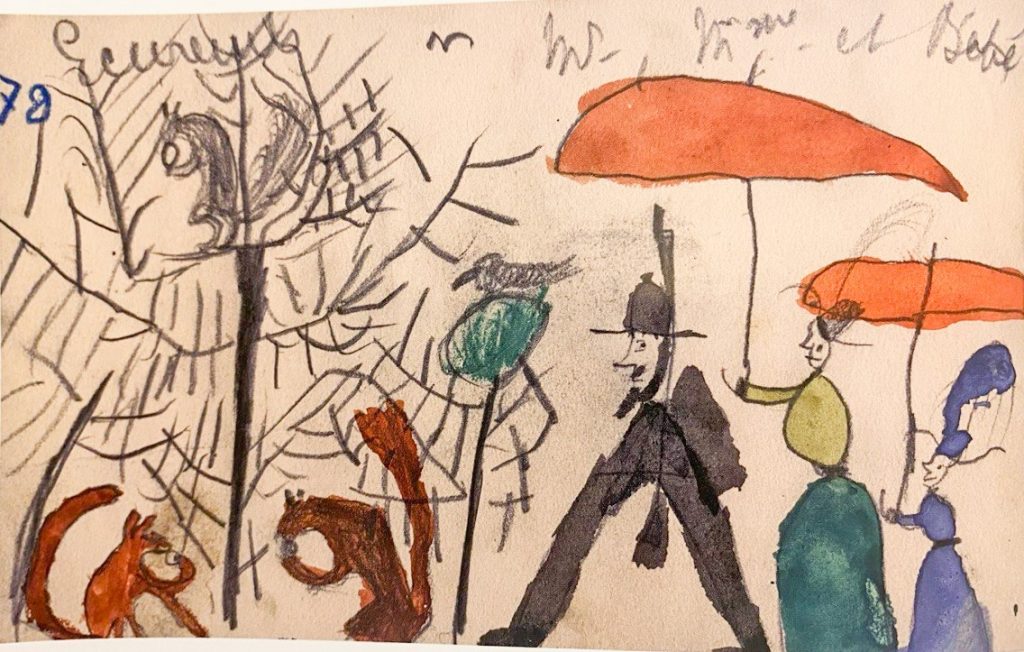

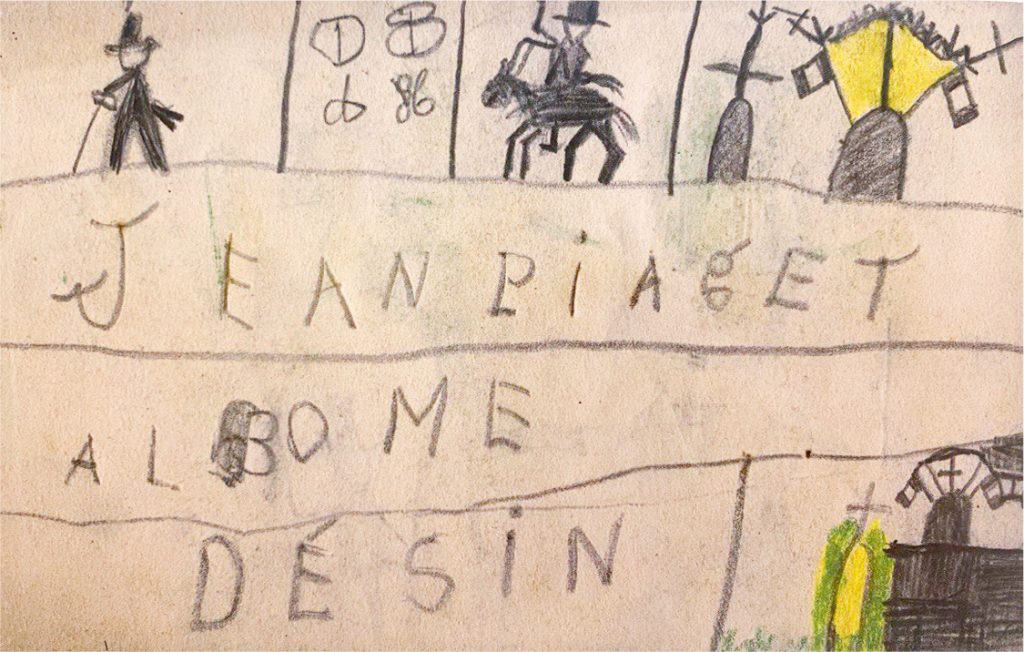

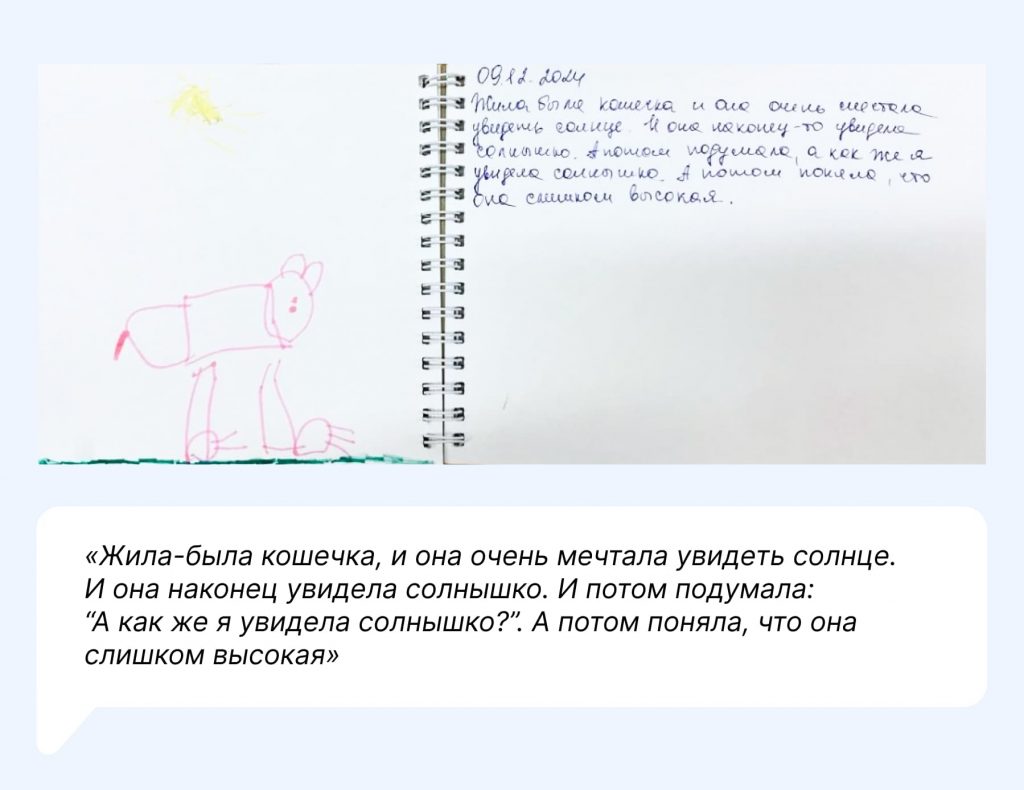

Не только педагоги, но и родители могут стать внимательными слушателями и летописцами детских историй. Во многих семьях сказки, которые сочиняют дети, записываются и бережно сохраняются — как память, как реликвия, как первый след авторской позиции ребенка. Так же как и в детском саду, важно, чтобы сочинительство было не «обязаловкой», а совместным действием, от которого все участники получают удовольствие. Так, родители будущего великого психолога Жана Пиаже сохранили альбом, в котором он в пятилетнем возрасте рисовал и сочинял истории.

Но зачем вообще записывать детские истории? Не лучше ли подождать, пока дети начнут писать сами? За последние 40 лет было проведено множество исследований, которые показали: записывание и совместное слушание историй — мощный инструмент развития ребенка. Вот основные эффекты, которые выявили исследователи:

- Дети могут выразить через истории свои переживания и переосмыслить их. Сочинительство становится способом понять себя и быть услышанным.

- Речь детей становится более богатой и связной. Их рассказы обретают структуру: появляется начало, кульминация и развязка. Отчасти это связано с особенностями процесса диктовки: чтобы взрослый успевал записывать, ребенок замедляется и формулирует мысль яснее.

- Дети раньше начинают проявлять интерес к чтению и письму. Они следят за чудом появления текста из-под карандаша взрослого и, как следствие, сами начинают экспериментировать с буквами и слогами. Исследования показали, что дети из групп, в которых была традиция сочинительства, лучше выполняли задания, диагностирующие развитие предпосылок грамотности (фонематический слух, начальное чтение и пр.).

- Сочинительство приобретает для детей личный смысл. Они увлекаются процессом, начинают осознанно планировать: какой будет история, сколько в ней будет героев, как ее лучше разыграть. Это — первые шаги к авторской позиции.

- Текст становится для ребенка средством общения, а не просто набором букв. Такое отношение становится предпосылкой для письма и чтения как культурных практик.

Еще в начале XX века Мария Александровна Рыбникова сформулировала парадоксальный на первый взгляд принцип: «от маленького писателя — к большому читателю». Оказалось, что именно пробы создания собственного текста, сюжета, героев помогают стать компетентным читателем: этим и объясняется успех практик сочинительства.

Почему «сказкотворение» — редкость в детских садах

Традиции «сказкотворения» — записывания, совместного чтения и разыгрывания историй — пока существуют в очень небольшом количестве детских садов и остаются педагогической экзотикой. Однако дело не только в том, что практика малоизвестна. Чтобы «сказкотворение» стало частью жизни группы, необходимы особые педагогические качества и умения:

- Искренний интерес к детским историям. Важно, чтобы взрослый исходил из «презумпции смысла»: заранее был уверен в том, что в тексте есть глубина, что он ведет к тайнам детских переживаний. Это требует отказа от желания исправлять или улучшать рассказ ребенка.

- Умение создавать такой распорядок жизни в группе, чтобы было достаточное время для свободной деятельности. Только при наличии у детей времени на свободную деятельность у педагога появляется возможность выслушать и записать историю.

- Чуткость и недирективность. Важно не вспугнуть детский замысел слишком директивным вопросом, уметь откликаться, не разрушая идеи ребенка.

- Умение формировать в группе культуру взаимного слушания. Включает привычку не мешать друг другу во время проигрывания истории, устанавливать очередность диктовки историй. Только благодаря внимательности и заинтересованности взрослых в группе может возникнуть атмосфера, которая укрепляет детскую уверенность и чувство безопасности.

Если мы присмотримся к этому списку, то увидим, что речь идет о самых важных признаках качественного дошкольного образования в целом. Наличие времени для свободной деятельности, откликающийся взрослый, система правил, которая поддерживает возможность действовать инициативно и при этом позволяет избежать хаоса в группе, — все это нужно детям для развития.

Чтобы понять, почему практики записывания историй в современных детских садах так редки, мы обратились к самим педагогам с вопросом: что, по их мнению, действительно помогает формировать у детей предпосылки грамотности?

Представления педагогов о формировании грамотности: исследование МГПУ

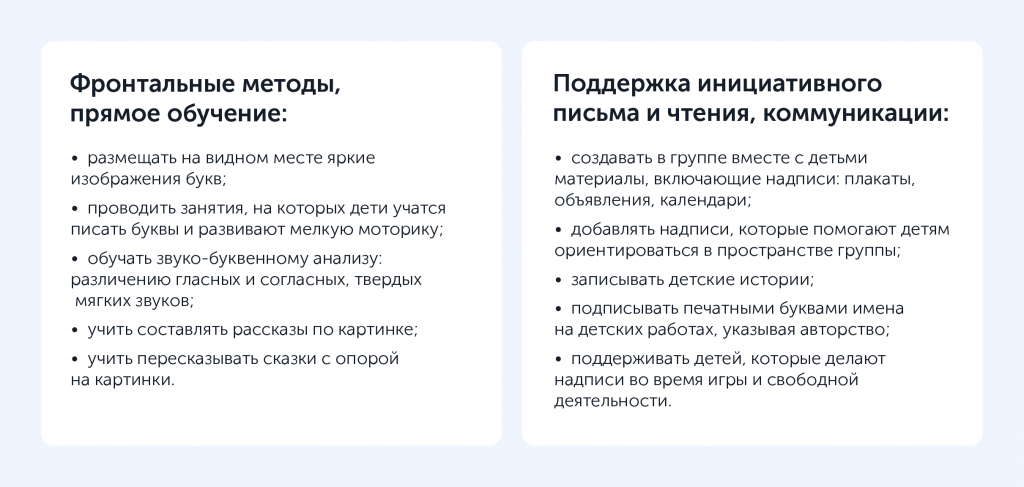

Что значит «формировать предпосылки грамотности»? В практике дошкольного образования можно встретить два очень разных способа отвечать на этот вопрос:

- важен технический («навыковый») аспект: развитие мелкой моторики, знакомство с буквами, тренировки в написании букв и слов, в пересказе и рассказывании по картинкам;

- важен смысловой аспект: создание условий для того, чтобы дети видели собственный смысл создания текстов, могли выражать чувства и мысли, обращаться к другим с помощью устной и письменной речи.

В соответствии со своим пониманием дошкольные педагоги создают в дошкольных группах скорее либо «формальные фронтальные», либо «поддерживающие инициативу» условия для поддержки грамотности:

Какие условия для формирования грамотности педагоги считают более ценными

140 педагогов из 16 регионов России поделились своим мнением о том, какие условия — фронтальные или инициативные — они считают более важными для формирования у детей предпосылок чтения и письма. Оказалось, что привычные элементы традиционной практики — например, фронтальные занятия по знакомству с буквами и подготовке к письму — редко называют важными условиями.

Однако в среднем педагоги одинаково часто выбирают и «фронтальные», и «инициативные» условия.

Как педагоги оценили текущую ситуацию

В результате опроса выяснилось: с точки зрения педагогов, в дошкольных группах преобладают фронтальные форматы. Условия же, которые поддерживают детскую инициативу в письме и чтении, создаются заметно реже. При этом исследования показывают, что именно инициативные формы помогают дошкольникам развивать навыки, важные для успешного освоения письма и работы с текстами в школе.

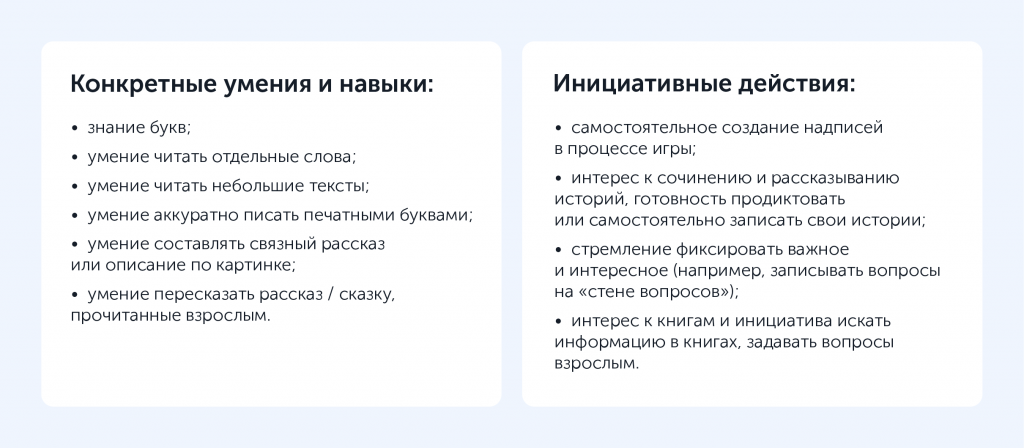

Какие образовательные результаты дошкольников педагоги считают важными

Педагогам было предложено распределить по степени важности 10 образовательных результатов. Часть из них формулировалась как навыковые, часть — как инициативные.

Оказалось, что «инициативные» результаты — интерес детей к письму и чтению, готовность придумывать истории и писать по собственной инициативе — участники опроса отмечают как важные значительно чаще, чем умение читать или писать буквы и слоги или строить связный рассказ по картинке.

Ключевые противоречия, которые выявило исследование

Результаты исследования выявили два главных несоответствия между педагогическими установками и реальной практикой.

- Педагоги считают ценными формы работы, ориентированные на поддержку «зарождающейся грамотности», инициативного чтения и сочинительства, но свою задачу видят в прямом научении, формировании навыков чтения и письма.

- Педагоги говорят о готовности оценивать детей по проявлениям инициативной грамотности, но не владеют профессиональными умениями для создания необходимых условий.

Почему педагоги не записывают детские истории

Независимые наблюдения с использованием шкалы РТС показывают: регулярная практика записи детских историй существует менее чем в 16 % дошкольных групп.

Чтобы понять, почему существует такой разрыв между желаемым и реальным, мы напрямую спросили педагогов: почему, по их мнению, нарративные практики встречаются в дошкольных группах так редко? Варианты ответов предполагали больший акцент либо на отсутствии интереса у детей, либо на трудностях педагогов.

Оказалось, что опасения педагогов связаны прежде всего с их собственными сложностями: с отсутствием педагогических инструментов для работы с инициативными форматами, для сопровождения свободной детской деятельности как части образовательного процесса. Чаще всего педагоги называли такие причины:

- трудно обеспечить участие всех детей, в отличие от фронтального занятия, где взрослый охватывает всех;

- сложно одновременно записывать историю одного ребенка и следить за всей группой;

- в расписании нет времени для свободной деятельности;

- сложно сопровождать деятельность, которую инициируют сами дети.

Почему в некоторых группах нарративные практики все же используются

В последней части опроса мы спросили участников, почему, на их взгляд, в некоторых дошкольных группах педагоги все же используют нарративные практики, несмотря на то, что это совсем непросто. Какие преимущества и эффекты нарративных практик особенно ценны?

Чаще всего участники отмечали влияние нарративных практик на развитие универсальных способностей (воображения, коммуникации), на эмоциональный комфорт и поддержку детских интересов. При этом они редко говорили, что такие практики поддерживают развитие грамотности, помогают детям незаметно научиться читать и писать.

Исследование помогло увидеть, что педагоги ценят и стремятся поддерживать детскую инициативу, но также выявило ключевые дефициты в поддержке инициативного письма и чтения, формировании «зарождающейся грамотности»:

- недостаток педагогических инструментов для нефронтальной работы и поддержки детских инициатив;

- недостаток ясности в том, как появляется и развивается грамотность, какие условия и форматы работы по-настоящему действенны.

Еще раз о важности детского сочинительства

Сочинительство — эффективная практика, важная для детей, но сложная для взрослых. Однако любые сложности можно преодолеть, если в этом видишь смысл. А в «сказкотворении» он есть: это замечательная возможность проложить дорогу к будущим чтению и письму через сокровища детства — воображение, инициативу и игру.

Обложка: Валентина Коваленко, педагог школы № 1231 имени В.Д. Поленова (Москва)

Фото: Детский сад школы № 734 им. Тубельского (Москва), детский сад № 56 (Кострома), АНОО «Новая Черноголовская школа» (Черноголовка).