Развивающий диалог: ключ к развитию детского мышления

Как вопрошание учит ребенка мыслить и как педагогу овладеть искусством развивающего диалога

Один из способов научить ребенка мыслить критически, аргументировать свое мнение и находить неочевидные решения сложных ситуаций — освоить искусство развивающего диалога. Это особый тип дискуссии, в которой педагог отказывается от позиции «знающего» взрослого в пользу встречи с юным исследователем.

Вместе с детским психологом и ведущим научным сотрудником лаборатории развития ребенка НИИ УГО МГПУ Ириной Воробьёвой раскроем секреты развивающего диалога и расскажем, как превратить любую ситуацию в инструмент для детского развития.

В диалоге с ребенком: от знания к мышлению

Особенность развивающего диалога в том, что он создает ситуацию размышления. А тема для разговора может быть абсолютно любой: добавьте к ней возможности для спора, встречи разных позиций, удивления — и такой разговор будет обращен не к памяти или опыту и знаниям ребенка, а к его мышлению. Ирина Воробьёва говорит: «Один из важных признаков развивающего диалога — то, что участники отказываются от позиции заранее знающего правильный ответ и с готовностью отправляются в исследование вопроса, проблемы или позиции собеседника. Это последовательный обмен репликами с ребенком или группой детей так, чтобы каждая следующая реплика имела отношение к предыдущей: возражала, вопрошала, углубляла».

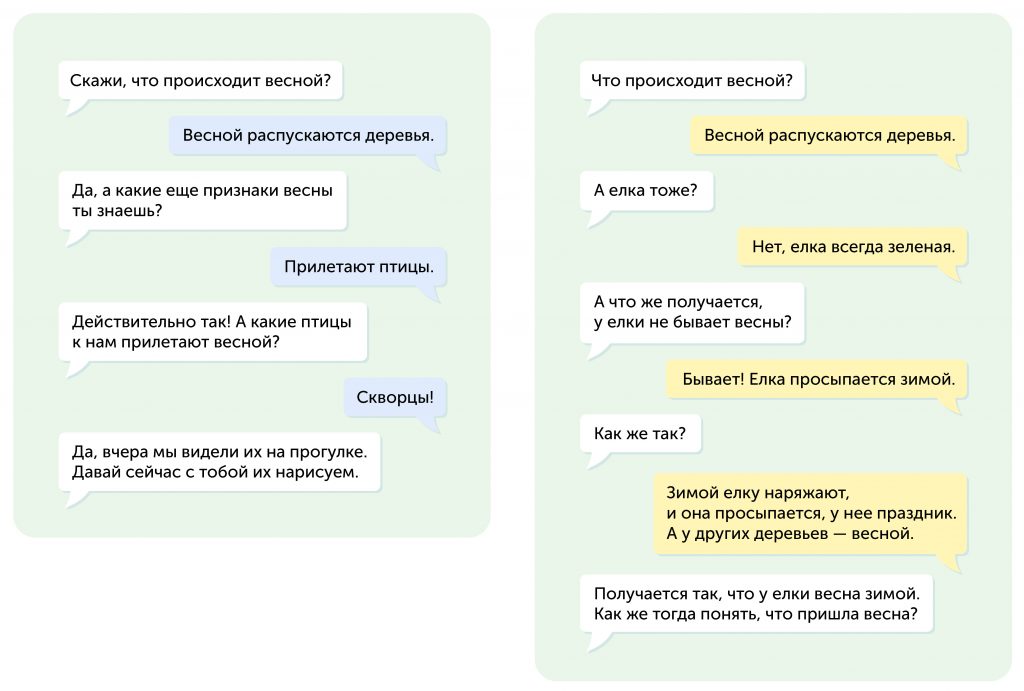

Эксперт предлагает сравнить два диалога:

Если левый диалог вызвал у вас лишь зевок, а правый — желание узнать продолжение, то вы точно уловили разницу.

Зафиксируем три главных признака развивающего диалога:

- состоит из противоречивых вопросов, у которых может быть множество решений;

- каждая следующая реплика имеет отношение к предыдущей: возражает, уточняет, углубляет;

- правильных ответов не существует: важно не «что» ты мыслишь, а «как» ты мыслишь.

«Отнюдь не каждый диалог с ребенком должен быть развивающим. Обращаться к своему опыту, владеть знаниями — тоже ценно. Но важно разделять два типа ситуации: когда вы хотите донести до детей идею или знание, и когда вы готовы совместно исследовать какую-то проблему. Дети понимают, когда взрослый ждет от них „правильного ответа”: они будут пытаться угадать правильную идею взрослого, бояться ошибиться, предпочитая ответ „не знаю”».

Ирина Воробьёва,

ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка

НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ

5 советов от эксперта: превращаем диалог в средство для развития мышления

- Создайте доверительную атмосферу. Залог удачного диалога — отсутствие спешки и раздражения. Будьте готовы к тому, что в первое время ребенок может отвечать «глупости» или даже игнорировать ваши вопросы, убегать или бесконечно говорить «я не знаю». Оставайтесь спокойны, делайте паузы, давайте ребенку время на размышление. Если ребенок не может ответить, поддержите его, сказав: «Кажется, этот вопрос не из тех, на которые можно заранее знать ответ, давай придумаем его сами».

- Откажитесь от позиции «знающего» взрослого. Взрослый не должен знать ответа на вопрос, который он задает ребенку, — иначе он будет ждать, что ребенок повторит его идею, а не выскажет свою. Например, на вопрос «Как ты думаешь, откуда взялись следы?» ребенок может сказать что-то совершенно неожиданное вроде: «Они проявились из-за дождя» или, напротив, банальное: «Их оставили собаки». Попробуйте продолжить диалог, спросив: «Можешь объяснить, как это произошло?», «Это возможно только в дождь или в сухую погоду тоже?», «Дождь оставляет или смывает следы?».

- Выясняйте причины и анализируйте аргументы. Проблематизация и уточняющие вопросы помогают углубить диалог. Например, если ребенок высказывает необычную мысль, спросите его: «Почему ты так думаешь?». Это поможет ему замечать причинно-следственные связи.

- Перефразируйте или повторяйте слова ребенка, чтобы помочь ему услышать свою речь со стороны. Благодаря этому он станет внимательнее к своей речи, а еще поймет, что его внимательно слушают и слышат.

- Обращайте внимание на невербалику ребенка. Поза, тон голоса, жесты, мимика, интонации, паузы — все это тоже часть диалога и ответ вам. Называйте и интерпретируйте то, что видите: «Ты говоришь “не знаю” и смотришь в сторону. Это выглядит так, как будто ты возмущен и думаешь, что я к тебе пристаю. Ты возмущен сейчас?». Так вы покажете ребенку, что вы видите его и реагируете на его проявления. А значит, сможете установить еще большее доверие и контакт в диалоге.

Такой диалог становится мощным инструментом для развития не только детей, но и педагога, ведь он требует гибкости и подразумевает столкновение с неожиданными ситуациями. Но именно во встрече противоположных мнений скрыто развитие, которое при простом обмене знаниями просто бы не состоялось.

Обложка: Freepik