Как педагогу описывать свои разработки

5 шагов, которые помогут структурировать идею и подготовить ее к презентации

Многие педагоги описывают свои разработки, чтобы выступать с ними на фестивалях и конференциях, публиковать их в журналах, сборниках, на страницах в соцсетях или передавать накопленный опыт другим.

Педагогические разработки — всё, что педагог создает сам или вместе с коллегами, чтобы использовать в профессиональной деятельности. Это самые разные продукты: наглядные пособия, памятки, дидактические карточки, а также практики: уроки, тренинги, игры, приемы общения с родителями и многое другое.

Онлайн-опрос, который провели эксперты из МГПУ, Благотворительного фонда «Вклад в будущее» и амбассадоры развития личностного потенциала, показал, что 85 % педагогов сталкиваются с трудностями при описании своих разработок. Чаще всего — неясно, с чего начать, как выстроить структуру, как сделать текст понятным и полезным для других.

Чтобы поддержать педагогов, эксперты разработали удобный пошаговый алгоритм, который поможет пройти путь от первых набросков до финального текста — того самого, которым захочется поделиться с коллегами.

План действий следующий:

» Подготовьтесь и настройтесь

» Сделайте наброски

» Поищите противоречия

» Раскройте идею подробнее

» Проверьте текст

1. Подготовьтесь и настройтесь

Соберите в одном месте всё, что связано с вашей разработкой: черновики с заметками, презентации, статьи. Перечитайте их. Воспроизведите в памяти ход своей работы: с чего начинали, в какой логике двигались, что получилось в итоге. Это поможет структурировать мысли и в процессе быстро свериться с необходимыми материалами.

2. Сделайте наброски

Сначала представьте, что рассказываете о своей разработке человеку, далекому от педагогики, допустим, приятелю или родственнику. Как бы вы объяснили ему свои идеи? Какие слова и примеры использовали бы, чтобы ему стало понятно?

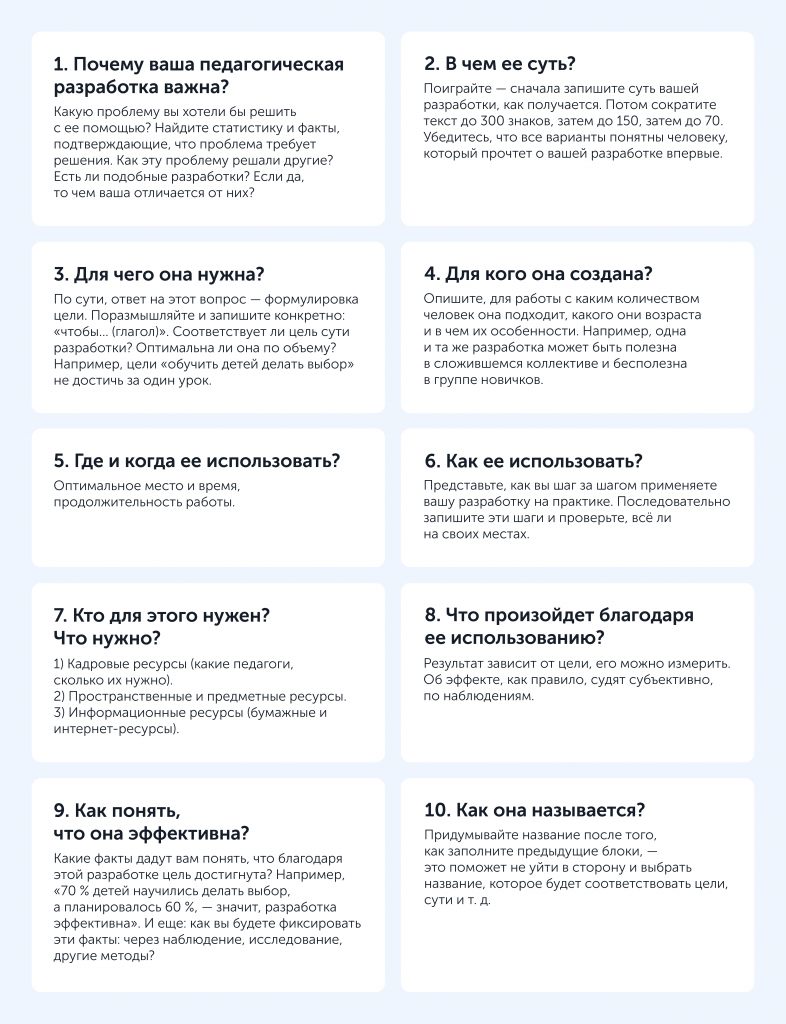

Теперь — к делу. Откройте Word, онлайн-доску или просто возьмите лист бумаги. Вам понадобится пространство, в котором сразу все записи будут перед глазами. Выделите в нем 10 ячеек, как показано в таблице ниже. Затем в каждой ячейке кратко, своими словами ответьте на предложенные вопросы. Пояснения к вопросам помогут четче формулировать мысли.

Совет: если вы привыкли к научному стилю, и вам сложно переключиться, попробуйте использовать голосовые сообщения для ответов на вопросы в таблицы — причем так, будто рассказываете о своей разработке знакомому. Затем расшифруйте и отредактируйте текст. Такой прием помогает сделать слог легче.

Когда черновик будет готов, отложите его. В идеале — на несколько дней, а если время не терпит, то хотя бы на пару часов. Это поможет вам переключиться — через некоторое время вы взглянете на текст по-новому и сможете увидеть то, что раньше ускользало.

Важно: на этом этапе текст не должен быть идеальным. Напротив, нужно сделать все недочеты более заметными: именно для этого вы и располагали все ответы нелинейно — на доске или листе.

Отдохните и приготовьтесь взглянуть на черновик с двух разных ракурсов:

- глазами «человека со стороны» — того самого приятеля или родственника, далекого от педагогики;

- глазами профессионала — педагога, который ищет новые приемы для своей работы.

Это поможет понять, насколько ясно вы изложили идею.

3. Поищите противоречия

Сначала поищите слова и фразы, которые могут быть непонятны тому, кто впервые увидит вашу разработку. Если что-то звучит двусмысленно или слишком сложно, уточните или переформулируйте.

Затем сопоставьте все блоки друг с другом. Бывает, что в них закрадываются противоречия: например, в ответе на вопрос «Для кого она создана?» вы указываете дошкольников, а «Как понять, что она эффективна?» — ориентируетесь на родителей и педагогов.

4. Раскройте идею подробнее

Теперь, когда структура ясна, можно развить текст: добавить важные детали и примеры.

Ниже есть шаблон. Ознакомьтесь с ним и решите:

- от какого лица вы будете описывать свою разработку — от первого или от третьего;

- в каком числе будете описывать действия — в единственном или множественном;

- в каком времени — в настоящем или прошедшем.

Совет: выпишите для себя 2–4 ключевых понятия, которые вы будете использовать в тексте. Подумайте, все ли они помогают раскрыть суть педагогической разработки, и при необходимости удалите лишние.

Перенесите свои наброски в шаблон и раскройте их так, чтобы другой человек мог перенять ваш опыт и использовать разработку.

Как пользоваться шаблоном? Если ваша разработка относится к какой-либо практике, заполняйте все блоки шаблона, включая блоки со звездочкой. Если же вы автор продукта, используйте сокращенную версию шаблона без блоков со звездочкой. Обратите внимание, что в шаблоне появились блоки, которых не было на предыдущих этапах: «Авторы», «Возможные трудности и решения» и «Обратная связь».

ШАБЛОН

Название. Перенесите название вашей разработки из пункта 10 таблицы («Как она называется?»). Когда заполните весь шаблон, проверьте, чтобы название соответствовало содержанию вашей педагогической разработки.

Авторы. Перечислите всех авторов педагогической разработки, их место работы и контакты. Помните, что авторы — не только те, кто описал разработку, но и те, кто ее придумал и внес большой вклад в ее создание!

Аннотация. Аннотацию можно написать на основе пункта 2 таблицы («В чем ее суть?»). Выберите описание — первоначальное либо сокращенное, которое лучше всего отражает суть разработки.

Для чего (актуальность и проблема, цель). Перенесите сюда фразы из пункта 1 таблицы («Почему ваша педагогическая разработка важна?»). При необходимости распишите их подробнее, добавьте фразы из пункта 3 таблицы («Для чего она нужна?»). Сформулируйте связки между ними. Также отдельной строкой вы можете указать, каким нормативным документам соответствует ваша педагогическая разработка (например, ФГОС дошкольного образования и т. п.).

Для кого (целевая аудитория). Перенесите сюда фразы из пункта 4 таблицы («Для кого она создана?»). Убедитесь, что подробно описали целевую аудиторию, при необходимости дополните этот блок.

*Кто проводит. Кадровые ресурсы из пункта 7 таблицы («Кто для этого нужен? Что нужно?»). Опишите, что должен делать каждый педагог.

*Время. Оптимальное время, продолжительность работы из пункта 5 таблицы («Где и когда ее использовать?»).

*Место. Оптимальное место — от здания до конкретного помещения из пункта 5 таблицы («Где и когда ее использовать?»).

*Что нужно. Перечислите необходимые условия и ресурсы: предметные и информационные из пункта 7 таблицы («Кто для этого нужен? Что нужно?»).

Алгоритм / Как использовать. Перенесите сюда текст из пункта 6 таблицы («Как ее использовать?»), распишите его подробнее. Если ваша разработка — сборник, методические рекомендации или какой-либо другой продукт для самостоятельного изучения, удалите «Алгоритм» и пишите всё под заголовком «Как использовать». Если для использования педагогической разработки нужны дополнительные материалы, разместите их в разделе «Приложения» (см. ниже).

Ожидаемые результаты и эффекты. Перенесите сюда текст из пункта 8 («Что произойдет благодаря ее использованию?») и пункта 9 таблицы («Как понять, что она эффективна?»). Дополните, если необходимо.

Возможные трудности и решения. Это новый блок. Его можно заполнить, если у вас есть соответствующий опыт. Так вы сможете предупредить читателей-коллег, что не всё может пойти гладко, но это решаемо.

Обратная связь. Это новый блок. Как правило, цитаты делают любое описание живее. Попросите детей или родителей поделиться впечатлениями от занятий по вашей разработке или запросите обратную связь у коллег. Получите от них согласие на использование отзыва в публикации или выступлении.

Приложения. Если у вас есть дополнительные материалы (конспекты занятий, описания игр, схемы, раздатка и т. п.), которые помогут использовать вашу педагогическую разработку, разместите их здесь. Если приложений нет, удалите этот блок.

Памятка «Как педагогу описать свою разработку: подробно» доступна для скачивания по ссылке.

5. Проверьте текст

Снова дайте тексту отлежаться — хотя бы 2–3 часа. Перечитайте, при необходимости доработайте.

Предложенный план действий поможет сориентироваться в структуре, понять алгоритм и описать педагогическую разработку простым языком. При этом вы учтете все элементы, которые необходимы для подготовки статьи в научно-практический журнал, материала на конкурс или презентации к публичному выступлению (актуальность, проблема, цель и т. д.).

Теперь, в зависимости от задачи, вы можете использовать этот материал как конструктор, например:

- автор, название, аннотация — анонсировать доклад на конференции;

- аннотация, алгоритм, обратная связь — рассказать в соцсетях о своей разработке, поделиться успехами с коллегами и родителями;

- все элементы — провести мастер-класс для коллег или подготовить научно-практическую статью.

Какой бы вариант вы ни выбрали, надеемся, что предложенный план действий окажется полезным и удобным. А чтобы проверить это на личном опыте, попробуйте описать свою разработку!

Соавторы:

Валерия Матис, специалист направления «Сопровождение и сообщества» программы «Развивающая среда» Благотворительного фонда «Вклад в будущее»; Светлана Савина, Светлана Агеева, Екатерина Маркина, амбассадоры развития личностного потенциала.

Обложка: Freepik.com