Школа вне правил: альтернативное образование в мегаполисах России

От определения понятия и правовых основ до исторического развития и современных практик

Петряева Е. Ю., Домрачева С. Н., Кириченко Е. Б., Козинченко И. В., Истомина А. Г., Суменкова Ю. И., Федоровская М. Н., Чуракова Ю. А.

Семейные, альтернативные школы, А-проекты, микрошколы, онлайн-школы, центры тьюторского сопровождения — альтернативное образование в России развивается быстрыми темпами и открывает родителям всё больше возможностей для выбора. Здесь возникают новые форматы работы с детьми и семьями, новые подходы и практики, которые постепенно меняют привычную школьную среду.

Чтобы разобраться в этом многообразии и понять, какие модели действительно работают и могут быть полезны для развития системы образования в целом, ученые научно-исследовательского центра аналитических исследований и моделирования в образовании НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ совместно с инициативной группой Консорциума «Семейное образование» изучили 665 альтернативных образовательных проектов в пяти крупнейших городах страны*. В ходе работы они провели интервью с основателями и экспертами, проанализировали статистику и международные практики. Что удалось выяснить — рассказываем ниже.

Родительский выбор: от пандемии к долгосрочному тренду

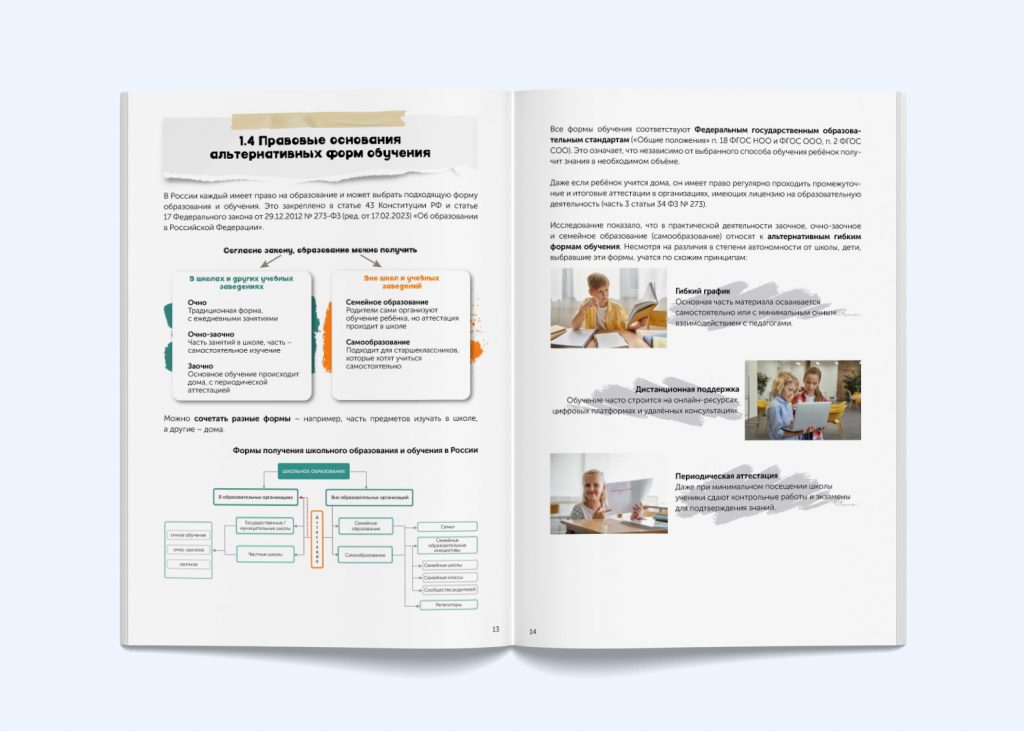

Исследование показало: альтернативное образование сегодня не выступает в противовес традиционной школе. Оно формирует самостоятельную систему гибких решений в ответ на глобальные вызовы: цифровизацию, рост родительских ожиданий и необходимость учитывать индивидуальные траектории обучения. Это подтверждает и стремительный рост интереса к гибким форматам образования. Так, с 2016 по 2023 год:

- число детей на семейном образовании увеличилось в 11,2 раза;

- количество обучающихся в заочной форме увеличилось в 32,8 раза;

- очно-заочная форма после падения в 2017 году выросла в 13 раз.

Спрос, который резко возрос в пандемию, закрепился и после ее завершения. Родители всё чаще видят в гибридных форматах возможность индивидуализации обучения и большего контроля за качеством образования.

Почему альтернативное образование рождается в больших городах

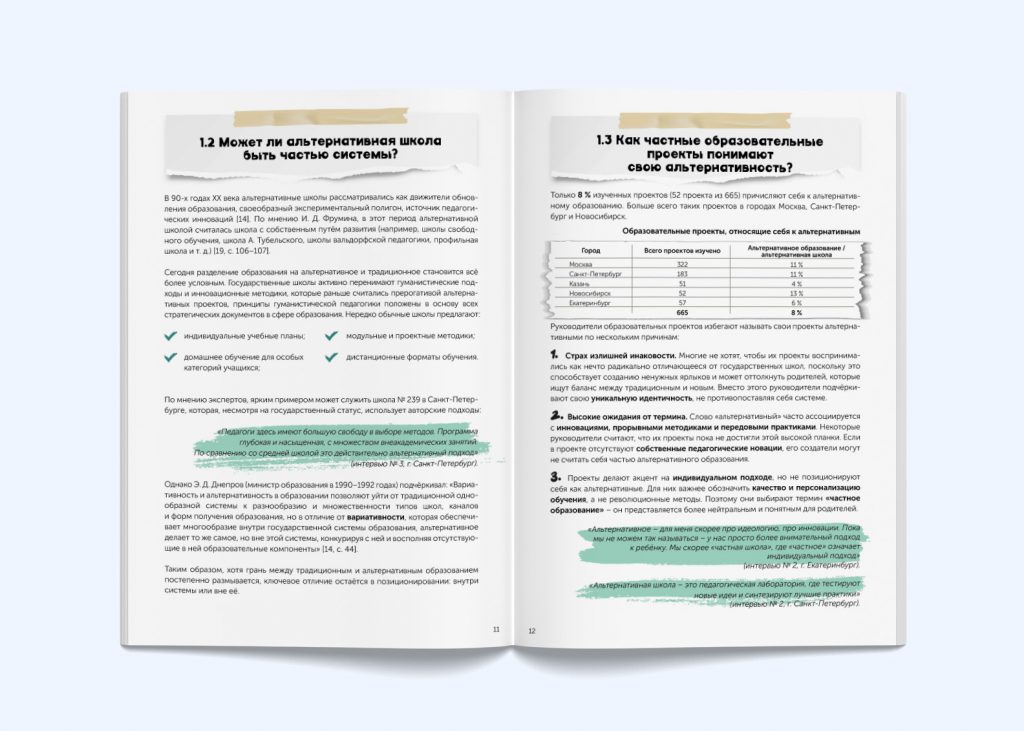

По данным исследования, в пяти крупнейших мегаполисах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани — сосредоточено 665 проектов альтернативного образования, из которых подавляющее большинство возникло в последние десять лет.

Крупные города и мегаполисы становятся «лабораторией образования», потому что в них есть условия для появления и устойчивости подобных проектов: экономические возможности, правовая защищенность, разнообразие запросов.

В одних только Москве и Санкт-Петербурге исследователи зафиксировали более половины всех таких инициатив (322 и 183 соответственно), тогда как в регионах с меньшей плотностью населения число проектов крайне ограничено. Эта концентрация свидетельствует: именно мегаполис становится питательной средой для образовательных экспериментов, где семьи обладают большей свободой выбора и ресурсами для его реализации.

Три типа проектов и мозаика подходов

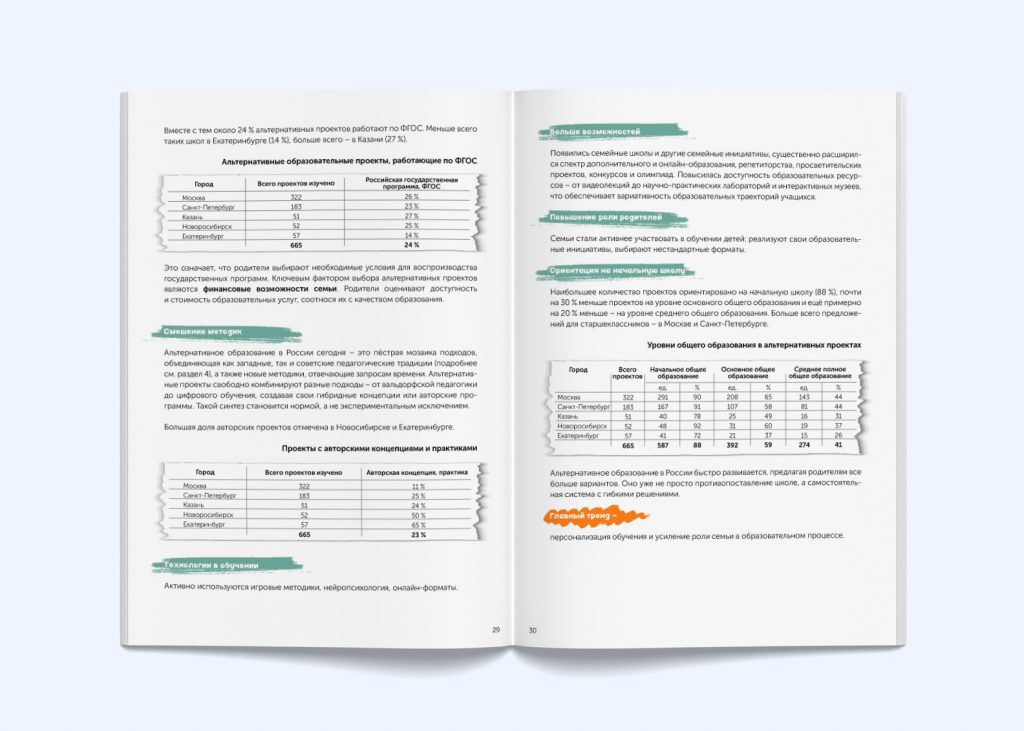

Исследователи выделяют три модели альтернативного образования:

- Семейные школы (18 % всех проектов) представляют собой сообщества родителей, которые формально остаются в рамках семейного образования, но фактически создают коллективные школы с общими педагогами, пространством и расписанием.

- Программные школы строятся на основе устоявшихся педагогических систем (Монтессори, Вальдорф, Русская классическая школа, развивающее обучение Эльконина – Давыдова и др.). Их ключевая особенность — наличие четкой, методологически выверенной программы, которая определяет содержание и траекторию обучения.

- А-школы (А-проекты) — наиболее экспериментальный и радикальный тип, где на первый план выходит развитие субъектности, самостоятельного выбора и «жизнетворчества», а академическая успеваемость оказывается лишь частью общего образовательного процесса.

Однако эти модели не существуют изолированно, авторы отмечают: «В чистом виде какая-то одна педагогическая практика как основа деятельности проекта встречается редко». «Пестрая мозаика подходов» — так ученых характеризуют альтернативное образование в России. Оно объединяет как западные, так и советские педагогические традиции, а также новые методики, отвечающие вызовам времени. Альтернативные проекты свободно комбинируют разные подходы. Такой синтез становится нормой, а не экспериментальным исключением.

Альтернативное образование: новый ресурс и вызов для политики

Стремительный рост альтернативного образования ставит важные задачи:

- создать правовые механизмы легализации семейных и микрошкол;

- упростить процедуру лицензирования для малых проектов;

- развивать тьюторство и индивидуальные образовательные маршруты;

- создать сетевые площадки для сотрудничества государственных, частных и альтернативных школ;

- адаптировать успешные практики — гибкость, индивидуализация, проектный подход — внутри массовой школы;

- помогать родителям разбираться в возможностях и рисках АО;

- поддерживать сообщества педагогов и семей для обмена опытом.

Таким образом, альтернативное образование становится и ресурсом обновления, и вызовом образовательной политике, который требует продуманной стратегии.

Результаты исследования подробно описаны в брошюре «Школа вне правил: альтернативное образование в мегаполисах России».

* Материалы подготовлены при финансовой поддержке РНФ (проект № 23–28–00159).