Учить(ся) быть зрителем: как педагог помогает детям видеть больше

О развитии зрительской культуры как культуры личностного соучастного восприятия в нетеатральных практиках: в пространстве учебных событий, на спортивных соревнованиях, в кинозале

Киктева К. С., Климова Т. А., Романичева Е. С., Россинская А. Н.

Мы живем в мире, где информация окружает детей с раннего возраста. Бесконечные потоки визуального контента, короткие тексты в мессенджерах и видеоролики формируют у подрастающего поколения привычку к автоматическому потреблению информации, без попытки осмысления или личного отклика — но не к вдумчивому слушанию и наблюдению. Это становится серьезной проблемой: дети слышат, но не вникают, смотрят, но не сопереживают, присутствуют, но не участвуют.

Как развивать зрительскую культуру не только на спектаклях или в кино, но и на научной конференции, спортивном событии и даже на обычном уроке, рассказали исследователи Московского городского педагогического университета. Они выпустили серию материалов, которая поможет педагогам организовать активное слушание и шаг за шагом развивать зрительскую культуру обучающихся. Ниже делимся ключевыми идеями сборника.

Что важно: главные идеи сборника

Зритель — это активная позиция, а не роль наблюдателя. Авторы предлагают читателю переосмыслить саму суть зрительства. Зритель — не пассивный потребитель информации. Он активный соучастник разворачивающегося перед ним действия, который выстраивает мостик между личным опытом и увиденным.

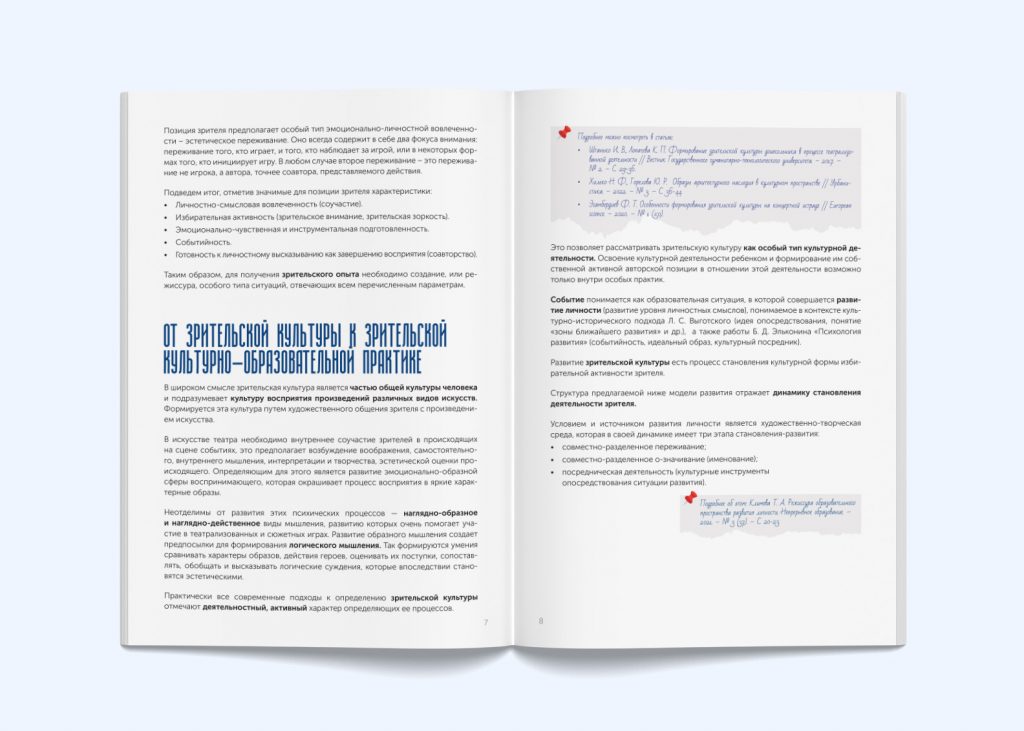

Зрительская культура — это самостоятельная образовательная практика. Она формируется через участие в событиях, которые побуждают к рефлексии и высказыванию, а не просто к потреблению впечатлений. Ученые предложили модель развития зрительской культуры, которая включает шесть ключевых этапов:

событие → переживание → высказывание → зрительская зоркость → рефлексия → соавторство.

«Предложенный подход может быть применим в работе со школьниками, так как предполагает осознание взаимосвязи и взаимодействия компонентов модели и работу с каждым из них: например, организации тренингов по означиванию эмоций, развитие эмоционального интеллекта; формирование и развитие коммуникативных умений; работу с мотивационно-потребностной сферой».

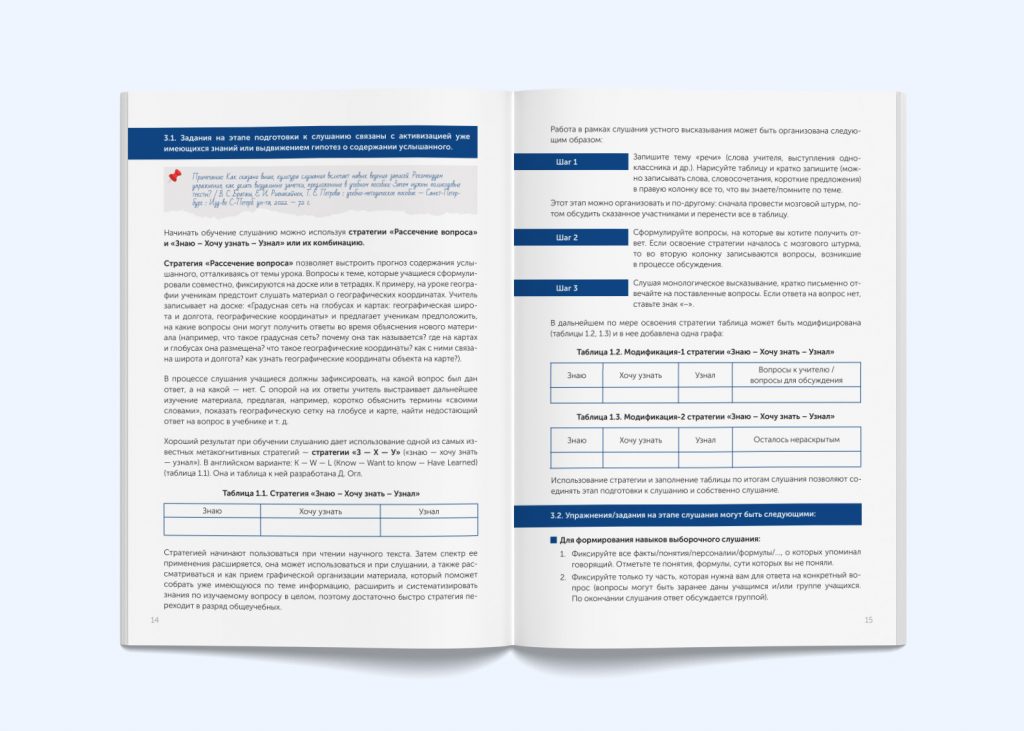

Слушанию, как и чтению, нужно учить — это отдельный навык. Авторы сборника уверены: навыки активного и критического слушания необходимо развивать при помощи специальных заданий и упражнений, а не только требования «слушайте внимательно». Они делятся эффективными стратегиями, которые можно использовать при проведении уроков по любым предметам: например, «Знаю – Хочу узнать – Узнал», «Рассечение вопроса», «Ромашка Блума» и др.

«Предлагаемые упражнения могут быть использованы на уроках при слушании объяснений учителя, при включении в урок фрагмента видеозаписи научно-популярной лекции по изучаемой теме, а также слушании сообщения ученика по заранее подготовленной теме проблемного характера».

Спортивное событие — это не просто фон, а готовая образовательная ситуация. В центре спортивной зрительской культуры — зритель как участник сообщества: он сопереживает, обсуждает, болеет, узнает новое и, главное, взаимодействует с другими зрителями и спортсменами. Даже незнакомые люди на трибуне вступают в диалог: эмоциональный, вербальный, телесный. А потому именно в этом сообществе зрителей скрыт мощный ресурс для развития у детей эмоционального интеллекта, социальной включенности и коммуникативных навыков.

Интересна и роль комментатора: исследователи рассматривают его не просто как голос за кадром, а как медиатора культуры. Комментатор не только рассказывает, что происходит на поле, а помогает зрителю связать событие с его личным опытом, эмоциями и знаниями. Это дает возможность использовать анализ речевой практики комментаторов в школьных занятиях, развивая у обучающихся культуру речи и умения, необходимые для публичных выступлений.

Кино — это пространство для высказывания, а не просто зрелище. Авторы сборника предлагают педагогам использовать кино не как развлечение, а как инструмент развития культуры восприятия и высказывания. После просмотра фильма важно не просто спросить, понравилось или нет, а запустить обсуждение, которое поможет школьникам научиться обдумывать увиденное, замечать детали и слышать мнение других. В сборнике читатель найдет три рабочие методики обсуждения фильмов:

- «Шапка вопросов» — участники формулируют вопросы разного типа и обсуждают их, вытягивая из «шапки»;

- «Безоценочное интервью» — разговор по заранее подготовленным вопросам без оценок и давления, с фокусом на чувства и смыслы;

- Герменевтическое обсуждение — расшифровка так называемых «темных мест» фильмов с целью прийти к логичному объяснению того, что изначально было непонятно.

Вместо итога

Педагог может быть не только транслятором знаний, но и режиссером образовательного события, создающим условия для развития зрительского опыта. Из сборника «Учить(ся) быть зрителем: на конференции, на стадионе, в кино» читатель узнает:

- как сделать, чтобы ученики не только слушали, но и слышали, не только смотрели, но и соотносили увиденное с собственным опытом;

- как создавать уроки, насыщенные рефлексией и диалогом;

- как сделать культуру зрительства частью общей культуры мышления, восприятия и взаимодействия.